今回は、三学期テーマ探究の授業で行った『旅づくり』について!

- 目次

■この在校生コラムは【28日】に更新予定です。

彼女が感じた学校での成長や挑戦、そしてユニークな体験をリアルに伝えます。

北海道や奄美大島を学びの舞台にした活動、興味や関心、そして日々の学びをどのように実践しているのか。

チトセ自身の言葉を借りれば、「中等部にも、高等部に負けない学び、成長、そしてドラマがある!」

インフィニティならではの学びのスタイルや、チトセの目線で描く中等部の日常をお楽しみください。

はじめに

こんにちは!

インフィニティ国際学院中等部二年のチトセです。

今回は、三学期テーマ探究の授業で行った『旅づくり』についてです。

三学期のプロジェクトではインフィニティでしかできない体験をたくさんしたと思います。

その中でも旅づくりのプロジェクトは私の印象に残ったものだったので、ぜひ私の体験したリアルな視点でインフィニティを感じてみて欲しいです。

ぜひ、最後まで読んでください。

三学期後半戦について

二月の終わり頃インフィニティ生は、三月頭の年度終わりに向け最後の追い込みとも言えるようなイベント続きの忙しい日々を送りました。

忙しく動き回っていたので肉体的にとても疲れましたが、(毎日爆睡してました。)

それと比例して、もしくはそれ以上に楽しさや充実感をたくさん感じたと思います。

今回はその中でも印象に残っている、「テーマ探究プロジェクト」について書こうと思います。

旅づくり

今学期、テーマ探究の授業では『旅づくり』をしていました。

一泊二日の道内旅を計画し、実行するというプロジェクトです。

約1ヶ月の準備期間の後、実際に富良野に行って一泊二日の旅をしてきました!

本番の一泊二日から得る学びももちろんですが、今回のこのプロジェクトでは準備段階に大きな学びのポイントや成長ポイントがありすぎました。

なのでこのコラムでは、旅の実行までのステップをメインにまとめてみます。

このプロジェクトのポイントは、「生徒主体で進むこと」です。

授業中はチューターがほとんど関わらない状態で話し合いをし、計画を立て、当日もなるべく自分たちでプランを実行する、と生徒が主体になって動きました。

そのため、生徒次第で旅がどんなものにも変化しうる状態でした。

何をしたいのか、どんなところに行きたいのか、どれくらいの熱量で取り組むのか、全て自分たちの自由。

その自由により私は迷いながら、苦戦しながらプロジェクトに取り組むことになりました。

富良野旅実行までを起承転結としてまとめてみたので、その中でのセトの忙しい思考を感じてください。笑

起 一月終わり

プロジェクトのスタートは三学期初めのテーマ探究の授業まで遡ります。

チューターからプロジェクトについての説明を受け、「とりあえずやってみよう!」と動き出したところです。

まずプロジェクトを始めるにあたり、チューターから概要の説明を受けました。

このプロジェクトの目的は、「自分で学びを創り出す能力をつける」ことです。

学びは人から受け取るだけのものではなく、自分で探したり作るものなんだと、旅を作ることを通して知り、自分の力で学びを絶やさない人になるのが本質的な目標だと私は思いました。

また、チューターから提示された旅で守らなければいけない条件は、

①予算1人20,000円

②みんなで楽しむ

③みんなが心から納得している

④「五感」を使って学べる

この4つでした。

この条件を満たすことができる一泊二日を最終的に計画するのはもちろん、③は旅だけでなく話し合いの段階でも達成していなければいけません。

つまり、プロジェクトの成果は旅だけではなく話し合いのレベルやチームワークを高めることもあったのです。

チューターの介入が少ないため、当然生徒同士でどうにか場を回さなければいけない。

そしてみんなとコミュニケーションを取りながら全員が納得いくものを計画する、となるとかなり難しいことをしていたなと思います。

少人数ではあるけれども自分ばかり押し通していてはいけないし、かといって人の話に流されてばかりでは納得しているもなにも、何も考えていないだけになってしまう。

それぞれが距離感や在り方を探りながら話し合いに参加する必要がありました。

私は計画することが大の苦手なので、条件に対し難しそうだなあと感じると同時に、プロジェクトそのものにもあまりワクワクを感じられませんでした。

私はよく家族と旅行に行きますが、計画は親に任せっきりで今まで生きてきたので、正直計画というものが自分にできるのかと疑問が大きかったです。

ではここで、チトセの大後悔を紹介します。

チトセの大後悔その1:テーマや目標、目的を決めていなかった

チームで何かをするには共通の目標や目的が必要だと思います。

しかし今回、チューターからの条件などはあったものの、話し合いを始める時点で自分たちで具体的に何を学びたいのか、また何のための旅にするのかを話し合うことなくプランを立て始めてしまいました。

自分たちのすることの軸となるような目標は、はっきり決めておくとよいと思いました。

承 二月初め〜事前発表

するするとうまいこと計画が進んだパートです。

その中で、私が円滑に話し合いを進めるべく心がけた点があります。

それは「話し合いを可視化すること」です。

話し合いで行動として意識したのは二つで、一つ目は毎時間ホワイトボードを使って、その時間の成果を可視化したこと。

ホワイトボードにみんなの調べたことや、やるべきことなど話したことを全部書いて、パッと見ればわかるようにしました。

今日自分たちは何を決めたのか、次に何をすればいいのかなどの確認がチャットだけよりもわかりやすいし、何よりみんなの注意が一箇所に集中するため、みんなで作業がしやすくなったように感じました。

二つ目は時間を決めること。

何分までに何を決めよう、何分から今日のまとめをしよう、と声をかけることでやることが明確になって集中につながったり、効率的に話し合いを進めることができました。

時間も可視化しチーム内で共通の認識や感覚を共有することで、スムーズに作業が行えるようになるなと実感しました。

今回のプロジェクトの授業中、私はこのようにひたすら全体に気を配っていたので、内容についてはあまり調べていないし、たくさん意見を出したわけでもありませんでした。

話し合いに参加していないようにも見えますが、実は全体の管理をする人はとても重要なんじゃないかな、と実際意識してみて思いました。

そして、みんなが同じような作業をしなくていい、むしろ自分にあったスタイルで自分のできる最適なことを探すことができるのがいいチームなんじゃないかなと思います。

いろんな方面から話し合いに向き合う人がいることで、ただ突き進むだけでなく別の視点を得たり現状を見直すきっかけを作ったりできるためです。

内容をホワイトボードで、また時間を可視化したことによって…100%そのお陰かというとわかりませんが、新たなスタイルは少なからず私たちの集中具合に新しい刺激を与えてくれたと思います。

記録を書きながら話し合いを進めてみた時から、驚くほどスムーズに旅の内容が決まっていきました。

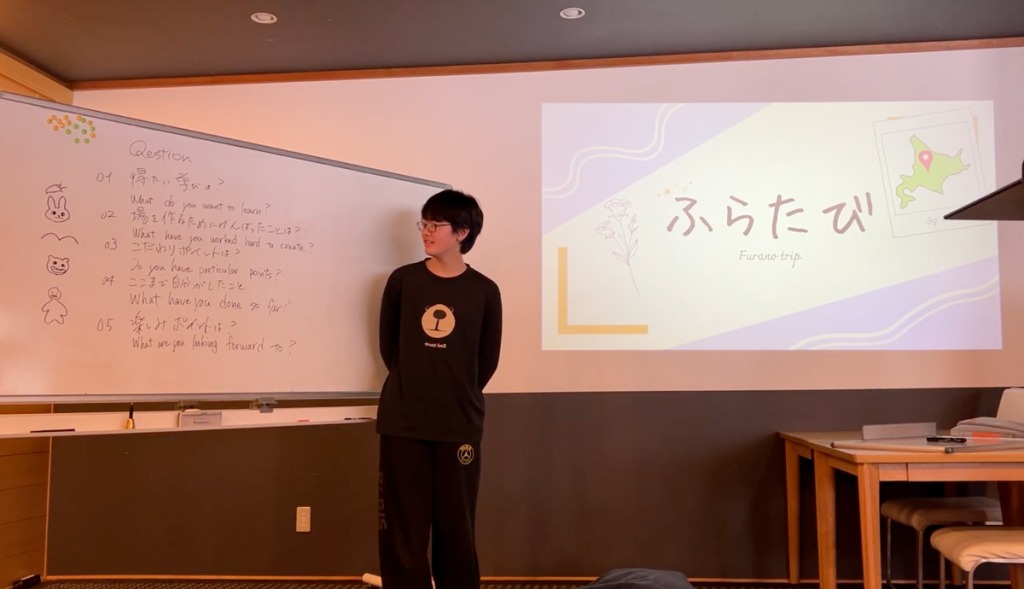

そして、このプロジェクトには事前発表がありました。

どんな旅を作るのか、意気込みなどをみんなで発表します。

事前発表に向けて、何をプレゼンするのか、旅の概要などを確認・確定したり、みんなでプレゼン原稿や資料を作ったりしました。

発表は二つのパートにわけ、一つ目は旅の概要を説明するパート。

タイムスケジュールや行く場所、ホテルなどについて発表しました。

二つ目は個人パート。

事前に準備した質問に沿って旅への意気込みと、ここまでの自分なりの成果を発表しました。

質問は全部で五つ、①⑤が旅への項目、②③④がこれまでの振り返りです。

①どんな学びを得たい?

②みんなが納得のいく話し合いの場を作るために頑張ったことは?

③このプランにこだわったポイントはありますか?

④ここまで自分がしたことは?

⑤楽しみなポイントを熱く語って!

こう見るとなんだか質問同士の要素が被っているような気がしますが、みんなそれぞれ上手いこと消化してくれたのでオッケーです。笑

今回の発表は普段と違って、一時間を好きにデザインしていいというスタイルでした。

なので場のチェックイン・チェックアウトの時間など、その一時間を楽しいものにできるように工夫しました。

事前発表当日は持ち時間ちょうどで発表を終わらせることができてよかったです。

今回のプロジェクトで反省点が多い中、そこだけは完璧だったと感じる点です。笑

しっかりと話そうと思っていたことを話切ることができました。

そして、ちゃんとフィードバックももらい、理想型の旅の解像度があがりました。

特に、緊急事態になったとき(ケガ・病気・災害等)どうするのかという質問と渋滞などで移動がうまく行かない場合を想定した方がいいというアドバイスを聞いて、ただ計画するだけじゃダメだ、と気付きました。

転 旅前一週間

この旅が大きく変化するのは、事前プレゼンを終えてからでした。

時間に余裕が全くないし、道のりも効率が悪く、プランをそのまま実行するのはほぼ不可能だと気づいたのです。

私たちは行きたいところを決め、時間の設定をAIに任せていました。

しかし、よくよくそのスケジュールを見ると、例えば昼ごはんの時間が二時半だったり帰り時間が確定できなかったり、キツイ旅になりそうな要素が多くありました。

特に、移動時間は渋滞などが考慮されておらず最速で移動できた場合の時間がそのまま書かれていました。

それがわかったのも全て順番に、どれくらいの時間を要するのかを調べてからでした。

時間想定においてAIの落とし穴にしっかりとハマってしまったことと、自分の確認不足に絶望しながらも、必死にプランを見直しを旅まであと三日というところで始めることになりました。

そこからはひたすらインターネットを漁って、マップで場所を確認して、プランを見直して、予算の変化がないか確認して…という作業を繰り返していました。

チトセの大後悔その2、AIを過信&個人プレイ

先ほどの通りAIに任せっきりにしたプランをちゃんと見ずに放置していたことが一つ。

そしてもっと大きな反省点は、プランを見直す作業をほとんど1人でやってしまったことです。

もともと苦手な計画という作業の上に戸惑いと混乱も相まって、とにかく何をすればいいのか先が見通せず、みんなと協力ができませんでした。

「チームで分担して作業をした方が早そう」とわかってはいるけれど、どう分担したらいいかわからない。

そもそも自分すら今何をしたらいいかわからない!!という混乱と、「チームでやらなきゃなのに!」という責任感との葛藤がありました。

私は元々チームで作業することが苦手で、気がついたら1人でなんとなく終わらせていることが多いです。

なので、みんなで行わなければいけないこのプロジェクトに1人で挑むのはやめよう、と思いながら事前発表までは過ごしていました。

しかし必死になり、「いつも通り1人でやった方が楽だ」と作業をしてしまう癖がでてしまい、結局1人でパソコンと睨めっこしてしまっていました。

チームとして問題に向き合えるようリーダーシップを取れなかったことなど後悔する点、反省する点がどんどん浮かんできて作業をしつつも、とても精神的に負担がかかった状態だったなと冷静に思います。

パソコンと睨めっこしながら気づいたことがありました。

移動時間が読めない計画を立てる時は、とりあえず面白そうな場所を幾つでも探すといいということです。

もし、時間が余ったらそこに行けばいいです。

そして、そこがあまりにも面白かったらそのあとの予定をどうにか詰めれば大丈夫。

そう考えると精神的な余裕も生まれました。笑

一番行きたいところはもちろん、それに加えて小さな施設でも覗いてみよう!と思うと、ハラハラではなくワクワクをより感じることができるんじゃないかと思いました。

今回は道の駅や神社などに目をつけておいたら、余った時間で行くことができました。

結 富良野での二日間

結果としては、一泊二日、みんなで楽しむことができました!

時間に余裕のある予定を組んだだけあり、計画から遅れたり外れることなく二日間を乗り切りました。

振り返り

このプロジェクトが私の印象に残っているのは、自分なりの後悔や失敗をたくさん感じたからです。

もっとこうすれば良かった、と自分の行動や考えの狭さを感じて何度も落ち込みました。

しかし大切なのは、この出来事をどれだけ成長に変えられるかです。

その反省や後悔の分をどれだけ次の機会で克服、あるいは突破できるか?

それが私の本当の力だし、大切なことだと思っています。

「失敗から学ぶとはこういうことだ」と知れたので、学校という失敗の許される場所にいるうちにできるだけの失敗をして、できるだけのことを学べるととてもいいんじゃないかと思います。

そして、このプロジェクトを通して私が得た学びは、

「なんとかなるけど、入念な計画と想定があるに越したことはない。」ということです。

なんとか乗り切れるように当日頑張れば行って帰ってくることはできる。

しかし、それは本当に楽しいものではないと思います。

みんなとともに楽しく旅をしながらも、もしプランを変えていなかったら大変だっただろうな、頑張ってよかったな、と何度も感じました。

また、「自分が頑張ってプランを組んだ分だけ、安全安心の旅につながっているな」と実感できました。

【追記】質問回答

質問が来ていたので答えます!

生活の中で、という質問でしたが、来年度生活がガラッと変わることもあり説明が難しいなと感じたので内容が学習に偏らせています。すみません!

好きなところ

今年度インフィニティで過ごして感じた好きなところは、「授業を通して様々な人と関われること」です。

前回のコラムで紹介した雪山野営のようにチューターだけでなくいろんな体験をしてきた大人と繋がれる授業が多くあります。

いろいろな人の考え方を学べるのはすごくいい機会だし、何よりも面白いです!

より多くの人と関わることは、自分の目標が見つかったり知らなかった世界を知ることができる一番簡単で面白い方法だと思っています。

それを授業で学べるところが好きだなと思います。

辛いこと

また辛いことは、「温度差を乗り越える必要がある」ことです。

人数が少ない分、プロジェクトのときには全員のエネルギーが必要になります。

しかし全員のやる気に差があるのは当たり前です。

自分がモチベーションの高い側にいると「これで大丈夫なのか…?」と不安に感じることもあります。

そんなとき、その差を私たちは自力で乗り越えることができれば、得られる学びはとてつもなく大きなものになります。

温度差を乗り越え団結して、プロジェクトの成果を出すことで得る学びが大きくなるのはもちろん、個人差を受け入れて「じゃあ私はどうするのか」という周りを変えようとすることは、リーダーシップや周りとの関わり方の大きな学び、そして成長です。

「達成すれば大きな学びを得られる」ことなので、温度差を乗り越えるために自分が周りに作用するのは難しいし辛いなと感じています。

次回へ

最後までお読みくださりありがとうございました!

令和六年度が無事終了…と思ったら私たちはすでに次年度に向けて動き出しています。

詳しい話はまた今度ですが(ネタバレになってしまうので!笑)

来年度も初めからインフィニティらしさ全開で走り出す予定です。

楽しみにしていてください!笑

💌感想やリクエストはこちら(学院より)

本コラムへの感想、題材リクエストなどはインフィニティ国際学院のInstagramのDMか公式LINEにぜひお送りください😊

◎お預かりしたコメントは匿名で生徒に伝えさせていただきます。

GALLERY

PROFILE

SHARE

-

CASE 01

2026.02.11 インタビュー【 𝘕𝘌𝘞𝘚 】1コマ / INFINITY#14「都会で学ぶ宗教情報、田舎で感じる国らしさ」(2026.1月号)

#中等部#在校生#現場で学ぶ

VIEW DETAIL

-

CASE 02

2025.12.30 インタビュー【 𝘕𝘌𝘞𝘚 】1コマ / INFINITY#13 「冬休みの過ごし方」(2025.12月号)

#中等部#在校生#現場で学ぶ

VIEW DETAIL

-

CASE 03

2025.11.28 インタビュー【 𝘕𝘌𝘞𝘚 】1コマ / INFINITY#12 「未開拓の地へ!石垣ライフ」(2025.11月号)

#中等部#在校生#現場で学ぶ

VIEW DETAIL